-

In memoriam: Arturo Muga

-

Violeta Pérez Manzano: «Nire ahotsa ijito bakar batengana iristen bada eta horrek inspiratzen badu, helburua bete dut»

-

In memoriam: German Gazteluiturri Fernández

-

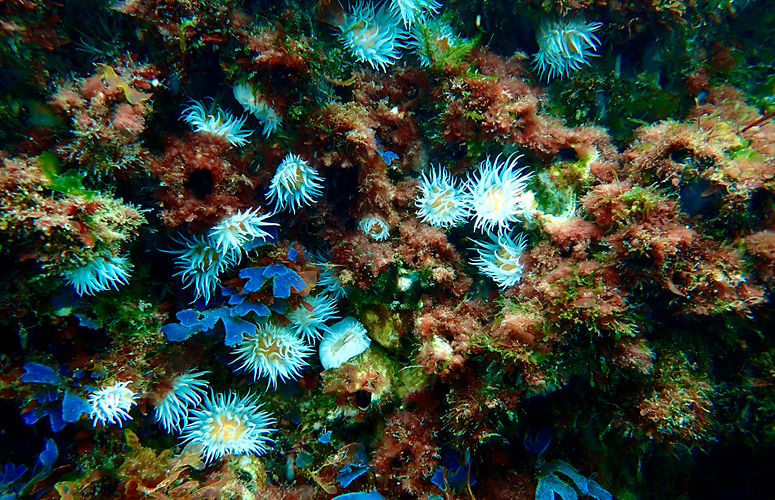

Itsasoaren gainazalaren tenperatura-igoerak aldaketa sakonak eragin ditu makroalgen komunitateetan

-

Azukrea eta edulkoratzaileak. Zer jakin behar dut?

Ricardo Miralles

Indalecio Prieto y el movimiento socialista

Catedrático de Historia Contemporánea y autor del libro ‘Indalecio Prieto y el movimiento socialista’

- Cathedra

Lehenengo argitaratze data: 2021/11/18

Artikulu hau jatorriz idatzitako hizkuntzan argitaratu da.

En la historia contemporánea de la primera mitad del siglo XX, el largo periodo de 1917 a 1950, es clave para entender nuestra modernidad. Por él transitó Indalecio Prieto (1883-1962), uno de los más importantes políticos socialistas de aquella etapa histórica.

Prieto perteneció a los políticos socialistas de la «segunda generación», sucesora del fundador del PSOE, Pablo Iglesias. No fue un ideólogo socialista, ni mucho menos un doctrinario marxista.

Defendió un socialismo embebido de liberalismo cívico («Socialismo sí, pero para la libertad»), por encima de clases, patrias, naciones o identidades colectivas. Sus propuestas de libertad y democracia –y socialismo–, sólo serían realizables mediante una República. Por ello, a diferencia del resto de socialistas españoles, su confluencia con los republicanos no fue circunstancial, especialmente con republicanos como Manuel Azaña, que tenían, como él, una concepción moderna del Estado y de la vida política.

En 1931, fuera o no la antesala del reino socialista, para todos los socialistas la proclamación de la República fue una revolución: culminaba un largo tramo histórico revolucionario que arrancaba de la gran crisis española de 1917 y no del resultado inesperado de unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Y, como consideraron haber aportado el mayor esfuerzo a la lucha, ante un republicanismo históricamente fragmentado, los socialistas esperaron una recompensa en forma de República activamente transformadora, o especie de “democracia revolucionaria” dirigida por ellos. Un enfoque así les impidió comprender que en noviembre de 1933 perdieron unas elecciones –no la República–, renegando de ella y lanzándose contra la misma en octubre de 1934, para ir a la “conquista del poder” y proclamar, a continuación, la “dictadura del proletariado”.

Por mucho que haya querido “interpretarse” la insurrección como un acto de defensa de una República amenazada por las derechas “fascistizantes”, tal cosa no es admisible a día de hoy: hay que reconocer la verdad –como lo hizo expresamente Prieto en 1940 y en 1942–: fue un acto de fuerza contra la misma República. De hecho, el fracaso de la revolución tuvo un valor retrospectivo altamente didáctico, pues demostró que la CEDA no era una fuerza “civil” organizada para alzar un fascismo dictatorial, pues ni acabó con la República, ni con el Parlamento, ni siquiera con el Partido Socialista.

Luego vino la guerra, la derrota en la misma y el largo exilio del que nunca pudo regresar Indalecio Prieto. Durante ese exilio, él puso todo su empeño en recuperar la democracia, siendo el primer socialista en reclamar una política de “reconciliación nacional”, en 1942, antes de morir un 12 de febrero de 1962, en México D.F.

Con relación a la “cuestión vasca” o “problema vasco”, la etapa de la II República fue la más importante. Durante la misma, el País Vasco obtuvo su primer Estatuto de Autonomía de la historia. Aquella primera autonomía vasca fue obra de la República de izquierdas, y lo fue como una ley [sic] republicana, contemplada en la Constitución española de 1931. Gracias a aquella ley [Estatuto], el País Vasco, como realidad jurídico política, se constituyó en virtud de lo aprobado por las Cortes españolas el 1 de octubre de 1936.

Para Prieto, el Estatuto de autonomía del que “disfrutaría” [sic] –siempre empleó este verbo– el País Vasco, lo sería por “cesión del Estado”. No hubo, por tanto, nunca un “reconocimiento” de realidades nacionales o “protoestatales”, anteriores, como siempre pretendieron los nacionalistas vascos a través de la reivindicación de una imaginaria foralidad pretérita y soberana. Es decir, el Estatuto de autonomía no supuso nunca el reconocimiento de un “derecho”, ni el restablecimiento de nada abolido [léase, los fueros]. Cabría interpretarla como una fórmula “unionista” española.

La República esperaba –lo esperaba Prieto, al menos–, que el Estatuto supusiera la integración constitucional del nacionalismo vasco en el régimen ahora instituido, y que los territorios del Norte no fueran un desafío a la seguridad del nuevo régimen. Pero cuando el Estatuto fue una realidad, el 1 de octubre de 1936, en plena guerra, la lealtad nacionalista, vía la “integración” deseada por la República, nunca fue plena.

Por lo tanto, la República ofreció un Estado integral a un nacionalismo vasco cuya voluntad “integradora” o “integracionista” en España fue probablemente ninguna.

Durante toda aquella etapa histórica, hubo un “problema vasco” –antes, durante y después de la República–, pero fue doble: por una parte, existió el “problema vasco” de unos territorios –habitados por gentes de variada adscripción ideológica– que reivindicaban alguna fórmula de encaje aceptable para todos en el conjunto de la nación española– y, por otra, hubo otro “problema vasco”, que fue el problema del nacionalismo vasco, cuyos actos, en los momentos de mayor fragilidad del Estado español, indicaron lo contrario: su permanente aspiración a no integrarse –fuera de la manera que fuera– en un régimen constitucional español.

La República fue la gran oportunidad perdida por el nacionalismo vasco para integrarse de una manera satisfactoria en un proyecto común, es decir –como siempre deseó Prieto– en un solo país, apartándose de un foralismo “reinventado” en cada momento histórico o claramente de un nacionalismo separatista. En realidad, podría decirse con toda propiedad, que Indalecio Prieto tuvo el gran mérito de haber “rescatado”, para una modernidad de nación civil, ajustada a la ley y a la Constitución, una foralidad y una nacionalidad vascas, penetradas de etnicismo, cuya capacidad de integración no podía ser otra cosa que nula.