-

In memoriam: Arturo Muga

-

Violeta Pérez Manzano: «Si mi voz llega a una sola persona gitana y eso le inspira, ya habré cumplido»

-

In memoriam: German Gazteluiturri Fernández

-

Azúcar y edulcorantes ¿Qué debo saber?

-

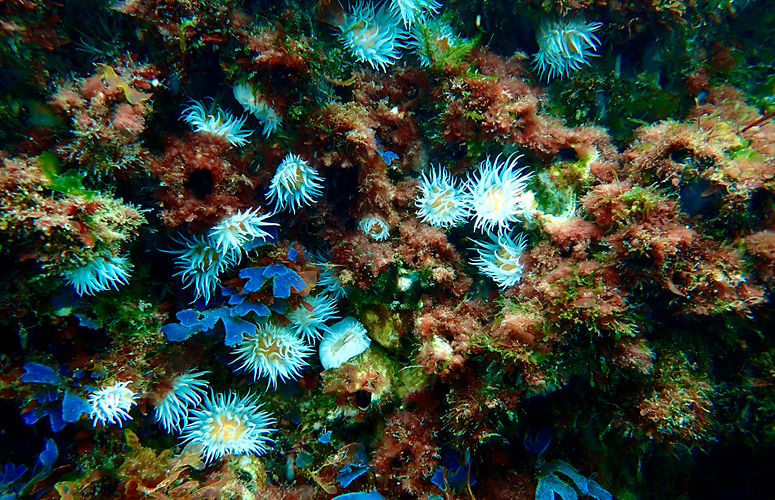

El aumento de la temperatura superficial del mar ha provocado profundas transformaciones en las comunidades de macroalgas

Víctor Manuel Amado Castro

La salida de Afganistán, ¿entre lo menos malo y lo peor?

Profesor agregado de Historia Contemporánea

- Cathedra

Fecha de primera publicación: 16/09/2021

La salida el pasado 30 de agosto del último grupo de soldados del ejército de los Estados Unidos del aeropuerto de Kabul ponía fin a una presencia iniciada veinte años antes, tras los atentados del 11-S de 2001. A su vez, ese abandono (que ya anunció Barak Obama en su último mandato, que Donald Trump lo certificó en las conversaciones de Doha con los talibanes en 2020 y que Biden ha llevado a cabo), aumenta ese halo de territorio indómito del actual Afganistán. En esa mitificación han tenido mucho que ver los relatos de Connolly de 1834, el posterior de Rudyard Kipling de 1901 titulado ‘Kim’, o la película dirigida por John Houston en 1975 y protagonizada por Sean Connery y Michael Caine, titulada ‘El hombre que pudo reinar’. También ha contribuido a ello la experiencia soviética en dicho país (invasión en diciembre de 1979 y retirada en febrero de 1989) y este último período, protagonizado por Estado Unidos y la OTAN. Más allá de esas mitificaciones, que como tales no constituyen una realidad exacta, sí es cierto que, en Afganistán y en ese espacio que el politólogo Zbigniew Brzezinski denominó como los “Balcanes eurasiáticos” (Paidós, 1998), ha resurgido de alguna manera el “gran juego”, expresión con la que Connolly definió las rivalidades que se dieron entre los imperios del XIX en ese territorio.

Partiendo de la premisa de que la presencia de ejércitos extranjeros en un país no se puede eternizar, el abandono de las tropas norteamericanas y de la OTAN de Afganistán era algo que había que hacer. La sensación que uno tiene sobre el terreno es que ningún momento es bueno para tal decisión, pero veinte años de presencia muy costosa en vidas humanas, sobre todo y abrumadoramente afganas, aunque también norteamericanas y europeas, es un tiempo más que suficiente de estancia militar en un país. La guerra de Irak iniciada en 2003 por Bush Jr. tuvo como objetivo, más allá del bulo de las armas de destrucción masiva, atrapar a Sadam Hussein y derrocar a su régimen, pero también propiciar en el Irak post-Sadam el desarrollo de un sistema democrático que sirviera de modelo para el resto del Medio Oriente. Esa segunda idea de estabilizar el Medio Oriente seguía las teorías de Natan Sharansky, que en su libro ‘The Case For Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror’ (2004) defendía, grosso modo, que las guerras entre democracias era difícil que se dieran y, por tanto, en la medida en que los sistemas de corte democrático se desarrollaran en la región, esa sería mucho más estable. Los resultados de tal apuesta geopolítica fueron los contarios; es más, en la descomposición del Irak post-Sadam se halla una de las casusas del nacimiento del Daesh. A diferencia del caso anterior, el objetivo de la intervención de los Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán fue claro: acabar con el santuario afgano de Al Qaeda, en aquel momento la amenaza terrorista más importante ya que puso en marcha la yihad global. En ese sentido, y ese ha sido el mensaje de Biden, la misión se habría cumplido, ya que la organización de Bin Laden se fue debilitando fruto de una combinación de inelegancia y operativos militares, incluido el asesinato: “neutralización”, como se suele denominar en el argot de las comunidades de inteligencia operativas, de Osama Bin Laden el 2 de mayo de 2011, que de manera tan exhaustiva e implacable llevó a la pantalla Kathryn Bigelow en 2012 en su largometraje ‘La noche más oscura’.

En ningún caso, el objetivo fue establecer un sistema democrático en Afganistán, aunque sí estabilizar el país. Eso no fue óbice para que, sobre todo desde de la llegada de Karzai a la presidencia del país en 2001, no se trabajara a la vez que se luchaba contra los talibanes en el intento de restablecer, a través de la “Loya Yirga” o Asamblea afgana, un sistema de mínima formalidad democrática. Eso fue acompañado, si no por una agenda de género, sí por una apertura que dotó a algunos segmentos de las mujeres afganas, básicamente las de los núcleos urbanos, de unas mayores cotas de libertad. Todo eso siempre dentro de una sociedad, la afgana, compuesta por un conjunto de grupos étnicos muy tradicionalistas, conservadores y profundamente rigoristas en cuanto a la práctica del Islam, mayoritariamente suní, aunque con una presencia muy notable en el centro montañoso del país de los hazara, musulmanes de rito chií y de origen persa que no pastún. Así, en 2014 se celebraron unas elecciones que supusieron, por primera vez en medio siglo, el tránsito de un gobierno civil, el de Karzai, a otro de la misma naturaleza mediante elecciones y no de manera cruenta. En aquel proceso electoral puso mucho empeño la administración Obama porque tenía claro que era el principio del fin de la presencia militar norteamericana en el país, más aún cuando la amenaza yihadista se había desplazado al Medio Oriente de la mano del Daesh. De esa manera comenzaron los gobiernos conformados por la dupla Ashraf Ganhi y Abdullah Abdullah, una cohabitación tan problemática como coyuntural.

Pero las limitaciones de la opción de combinar “estabilización” y lucha contra los talibanes empezaron a ser ya percibidas por la misma administración Obama, que veía que no terminaba de cuajar dicha ecuación. Al final de la era Obama, y con Biden como vicepresidente, cierta parte de esa administración consideró agregar a la ecuación una nueva variable no explorada hasta ese momento: los talibanes. Esa idea, que fue cuajando en Washington, se materializó con la administración de Trump cuando en 2018 comenzaron las conversaciones con los talibanes en Doha, país de acogida del exilio de los líderes de ese grupo. A través de su enviado especial, Zalmay Khalilzad, el gabinete Trump comenzó un diálogo con los talibanes con el objetivo de incluirlos en un gobierno de unidad nacional transitorio. Esas conversaciones culminaron el 29 de febrero de 2020 cuando Mike Pompeo, secretario de estado norteamericano, firmaba en Doha con el líder talibán Abdul Baradar el conocido como ‘Acuerdo para Traer la Paz’. No fue baladí que del mismo se excluyera al gobierno oficial de Afganistán de Ashraf Ganhi. Ese acuerdo fijaba un calendario para la retirada definitiva de los Estados Unidos y de sus aliados del país con una condición clara: que los talibanes no permitieran que el territorio afgano fuese utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenazaran la seguridad de Estados Unidos y, es de suponer, de sus aliados también. Desde ese preciso momento los talibanes supieron que, si intensificaban su “reconquista” del país, se harían con el poder total del mismo, ya que el apoyo directo y sobre el terreno de la Casa Blanca a las fuerzas de seguridad afganas tenía fecha de caducidad. Esa fue más clara cuando Biden fijó el 31 de agosto 2021 como día tope para poner fin a su presencia militar, siguiendo de manera escrupulosa el acuerdo de Doha. El resto, ya lo vivimos en directo.

Desde entonces, se ha iniciado en Afganistán un nuevo tiempo de “prueba y fallo”, y que no es otro que, tal y como dijo Biden, dejar el futuro del país en manos de sus propios habitantes (eufemismo para decir en manos de los talibanes, por la vía de los hechos). A su vez, es más que previsible que muchas de las cancillerías occidentales, empezando por la de Washington y pasando por la de Bruselas, consientan (que no supone reconocer) el recientemente formado gobierno talibán del Emirato Islámico de Afganistán. Con esa decisión se persigue “encapsular” la cuestión afgana y convertirla en un asunto interno (guerra civil de baja intensidad, estado fallido…) en el que las potencias regionales y mundiales que actúen se circunscriban exclusivamente al territorio afgano. Eso no deja de ser un remake del “gran juego” de Connolly en versión siglo XXI, además de paradigma de las visiones realistas en la política exterior. Por tanto, ni los derechos humanos ni lo que podríamos denominar como “agenda de género” determinarán de forma prioritaria las “relaciones” con Afganistán desde las cancillerías occidentales, sino que serán la no extensión de la inestabilidad afgana más allá de sus fronteras y, sobre todo, que ese país no sea santuario del yihadismo global los que definan las mismas. Y mucho menos lo serán desde la perspectiva de los países que, con ese nuevo escenario, salen ganando en el “gran juego”, como son China, Rusia y Pakistán de manera clara y, de forma más taimada, Irán y Turquía; diplomacias, sobre todo la de Pekín, que siguen a rajatabla una premisa fundamental en su política exterior: “no entrar en los asuntos internos de los países”, vulneración de derechos humanos incluidos. Con esos nuevos aliados, los talibanes tendrán sus ventajas, pero también sus limitaciones, ya que cada uno de los países que les apoyan tienen a su vez agendas específicas. Tampoco al nuevo gobierno de Kabul le faltarán modelos de países en el mundo que combinan islamismo rigorista con consentimiento y/o reconocimiento internacional en los que mirarse. En definitiva, el tiempo nos dirá si la decisión tomada fue la menos mala, o la peor, también desde la óptica del realismo más pragmático.

Víctor Manuel Amado Castro forma parte del equipo de Observadores Electorales del 'European External Action Service' y participó en la auditoria de los comicios de 2014 en Afganistán.